미국, 노후 인공위성 지구궤도에 방치한 기업에 ‘15만 달러’ 벌금 부과

FCC “벌금 부과로 우주 쓰레기 발생 억제 기대” 추적 가능한 우주 쓰레기 27,000개 달해, 연쇄 충돌 가능성↑ 韓 인공위성연구소, 수명 다한 위성 지구 귀환 추진

미국의 한 케이블TV 방송사가 우주에 쓰레기를 방치한 혐의로 벌금을 물게 됐다. 문제가 된 우주 쓰레기는 약 21년 전 해당 방송사가 쏘아 올린 위성으로, 미국 정부가 우주 쓰레기 단속에 이어 실제 벌금까지 부과한 사례는 처음이다.

3일(현지 시각) 뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 다수의 현지 매체에 따르면 전날 미 연방통신위원회(FCC)는 위성·케이블 방송사인 디시네트워크(Dish Network)에 15만 달러(약 2억원)의 벌금을 부과했다. FCC는 이번 결정에 대해 디시네트워크가 우주에 발사한 구형 위성을 오랜 시간 방치하고 현재 사용 중인 위성들과 충분히 격리하지 못했다는 점을 이유로 들었다.

‘무덤’까지 가지 못한 위성, 활동 중인 위성들에 위협

FCC가 지적한 위성은 디시네트워크가 2002년 발사한 ‘에코스타-7’이다. 에코스타-7은 지구 표면에서 3만6,000㎞ 높이에 있는 정지 궤도로 처음 발사됐다. 이후 2012년 디시네트워크는 본래 활동 영역에서 300㎞ 떨어진 곳으로 이동시키는 방식으로 해당 위성을 폐기한다는 계획을 수립했고, FCC는 이를 승인했다. 현재 활동 중인 다른 위성들과 충돌 위험이 없을 만큼 멀리 떨어진 이른바 ‘무덤 궤도’에 두자는 취지였다. 하지만 디시네트워크는 위성이 300㎞를 이동할 수 있는 충분한 연료를 남겨두지 않았다. 결국 에코스타-7는 활동 영역으로부터 122㎞ 높은 궤도에서 멈춘 채 ‘우주 쓰레기’로 떠돌게 됐다.

이번 벌금 부과에 대해 디시네트워크는 책임을 인정하면서도 “에코스타-7은 궤도 안전성과 관련한 어떤 문제도 일으키지 않는다”고 밝히며 억울함을 호소했다. 이에 대해 FCC는 “위성 운영이 갈수록 보편화되고 우주 산업이 성장하는 만큼 각국은 위성 운영자가 약속을 지키는지 확인할 필요가 있다”고 짚으며 “이번 벌금 부과가 우주 쓰레기 발생을 억제할 해법이 되길 기대한다”고 밝혔다.

스푸트니크 발사 66년, 쓰레기로 뒤덮인 우주

지구궤도에 방치된 위성 파편 등 각종 우주 쓰레기는 점차 심각한 문제로 대두되고 있다. 유엔 우주사무국(UNOOSA)에 따르면 1957년 10월 소련에 의해 인류 최초의 인공위성 ‘스푸트니크 1호’ 발사를 시작으로 지난해 2월까지 전 세계에서 총 12,298개의 인공위성이 발사됐으며, 이 가운데 8,378개의 위성만이 궤도에 안착했다. 나머지 3,918개의 위성은 궤도 진입에 실패해 잔해로 남았고, 여기에 로켓 파편과 수명이 끝난 위성, 고장 난 우주선까지 감안하면 셀 수 없을 정도로 많은 우주 쓰레기들이 지구 궤도의 곳곳을 떠돌고 있는 셈이다.

현재 지구 궤도에 떠돌고 있는 우주 쓰레기는 추적 가능한 것만 27,000개가 넘는다. 이에 대해 빌 넬슨 미 항공우주국(NASA) 국장은 “아주 작은 페인트 조각도 시속 2만8,000㎞의 속도로 잘못된 대상에 접근할 경우 활동 중인 위성이나 우주비행사들에게 치명적인 타격을 줄 수 있다”고 지적했으며, 조나단 맥도웰 하버드대 천체물리학센터 소속 천문학자는 “우주 공간은 매우 혼잡해 충돌을 피하기 위해선 정지 궤도에 ‘죽은 위성’이 없도록 주의를 기울여야 한다”고 강조했다.

과학자들 사이에서는 지구 궤도가 위성 파편으로 회복 불가능한 상태에 이르지 않도록 발사 단계부터 법적 구속력을 갖는 국제협약이 필요하다는 의견이 제시됐다. 지난 3월 약 200개국이 참여한 ‘공해 및 심해저 등 국가관할권 이원지역의 해양생물다양성(BBNJ) 보전 및 지속 가능 이용을 위한 협정안’ 체결 직후 위성 기술과 대양 플라스틱 오염 분야 국제 전문가들은 과학 저널 사이언스지에 “위성 파편으로 지구 궤도가 아무도 책임지지 않아 방치되며 많은 문제를 갖게된 공해(公海)와 같은 운명에 처할 수 있다”는 내용의 글을 게재하며 이같이 주장했다.

이들은 위성 기술이 사회적으로 많은 혜택을 가져다주는 것은 분명하지만, 관련 산업의 확장으로 지구 궤도의 상당 부분을 사용하지 못할 수도 있다고 지적하면서 공해 사례를 참고할 필요가 있다고 제언했다. 환경에 관심을 기울이는 나라와 기업이 증가하고 있는 것은 사실이나 우주 공간을 이용하려는 나라는 모두 이를 강제할 조치가 필요하다는 것이다. 이를 위해 관련 협정을 마련하고 위성 제조 및 이용자가 발사 준비 단계부터 위성과 그 파편 및 잔해에 대한 책임의 범위가 제시돼야 하며, 관련 제도를 만들 때 필요한 상업적 비용도 고려해야 한다고 덧붙였다.

NASA 제트추진연구소의 킴벌리 마이너 박사는 “새로운 공해 협정안을 거울로 삼아 지구 궤도의 오염을 방지하려는 노력은 우주탐사를 지속하고 위성을 꾸준히 활용하며 인류의 삶을 바꿀 우주기술의 성장으로 이어질 것”이라고 강조했다.

‘우주강국’ 경쟁, 지속 가능한 개발 중요성도↑

미국은 일찌감치 이같은 문제에 주목했다. 1987년 나사의 과학자 도널드 케슬러가 지구궤도상의 우주 쓰레기 규모가 일정 수준에 이르게 되면 활동 중인 인공위성에 연쇄적으로 충돌하며 파편이 기하급수적으로 늘고, 이로 인해 위성이 연달아 파괴되는 연쇄작용에 이를 것이라고 주장하는 논문을 발표하면서다. 케슬러 박사는 이같은 주장에 대해 “물론 이는 최악의 시나리오로 다소 과장된 측면이 있지만, 파편의 연쇄 충돌이 실제로 일어나면 우주선 보호장비 강화에 따른 비용 증가로 이어져 종국에는 우주 개발과 이용이 제한되는 등 극단적인 상황을 초래할 수 있다”고 설명했다.

이에 미 국립과학원은 추적 가능한 우주 파편들의 규모를 점검하는 등 대책 마련에 골몰했다. 1995년에는 지구궤도상에 추적 가능한 파편이 8,000개를 넘어서 파편의 언제든 연쇄 충돌이 일어날 수 있는 ‘임계밀도’에 다다랐다고 발표하기도 했다.

수명을 다하거나 고장 난 위성이 대기권으로 재진입하는 사례도 종종 포착된다. 올해 1월 한반도 인근에 추락할 가능성이 제기됐던 미국 지구관측 위성 ‘ERBS’가 대표적인 예다. 1984년 10월 발사된 해당 위성은 장장 21년간 지구 대기를 관측하는 용도로 활용됐다. 2005년 수명을 다한 후에는 지구 궤도를 계속 돌면서 점차 중력에 이끌려 지구에 가까워지다가 대기권에 재진입해 알래스카 서남쪽 베링해 부근바다로 완전히 추락했다. NASA는 대기권에 재진입해 추락한 위성에 대해 “바다에 떨어진 잔해물을 발견했을 때 만지면 방사능에 오염되거나 독성이 있는 연료에 노출될 위험이 있다”고 경고했다.

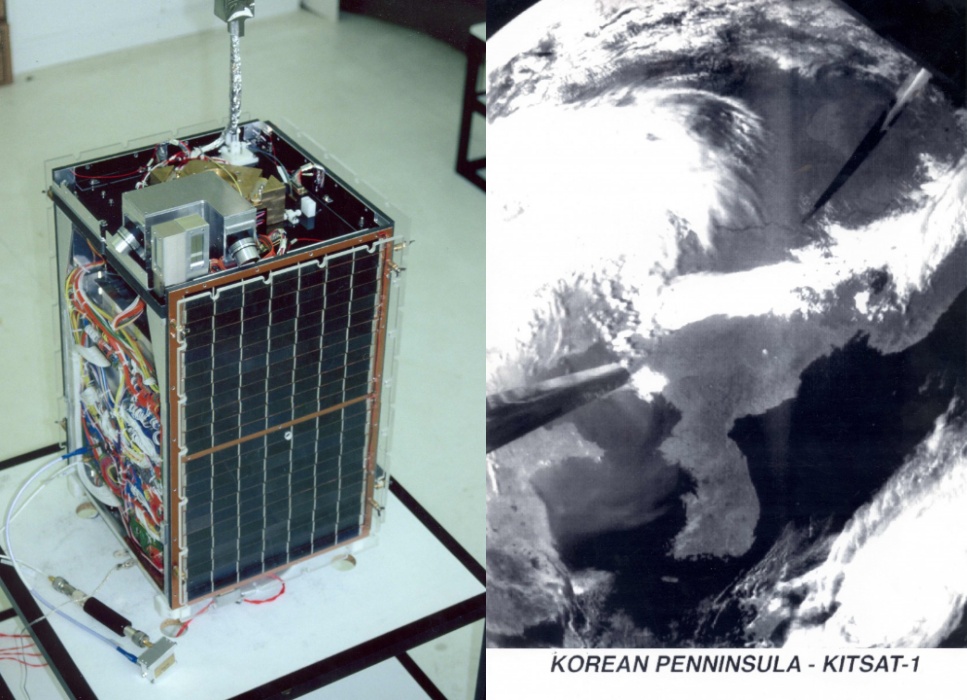

우리나라의 경우 1992년부터 발사된 실험용 과학위성 ‘우리별’ 시리즈와 2008년 수명이 다한 ‘아리랑 1호’가 우주 쓰레기가 돼 지구 궤도를 떠돌고 있다. 이에 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소는 우리별 시리즈를 지구로 귀환시킬 예정이다. KAIST 관계자는 계획대로 성공한다면 지구를 감싸고 있는 막대한 우주 쓰레기를 해결하는 기술을 확보할 수 있다고 설명하며 “2027년 발사 예정인 6번째 누리호를 통해 우리별 귀환 계획을 진행할 예정인데, 그 전에 대기와의 마찰열을 견뎌내고 지상 충돌의 충격을 이겨내는 등 다양한 기술을 확보하기 위해 노력 중”이라고 밝혔다.

한국항공우주연구원에서도 로봇 팔로 우주 쓰레기를 붙잡아 대기권에서 자연 소각하는 포집 위성 개발을 추진하기 위해 애쓰고 있다. 이에 정부도 우주 물체 능동제어 기술을 포함한 우주 기술 개발에 올해 8,742억원을 투자할 계획을 밝히며 힘을 보탰다. 단순한 기술 개발에 그치지 않고 지속 가능한 우주 이용에 대한 연구로 진정한 의미의 우주 강국으로 발돋움하겠다는 정부와 과학자들의 노력이 빛을 발하기를 기대하는 바다.